Часть 5 – КРАСАВИЦА КАППАДОКИЯ

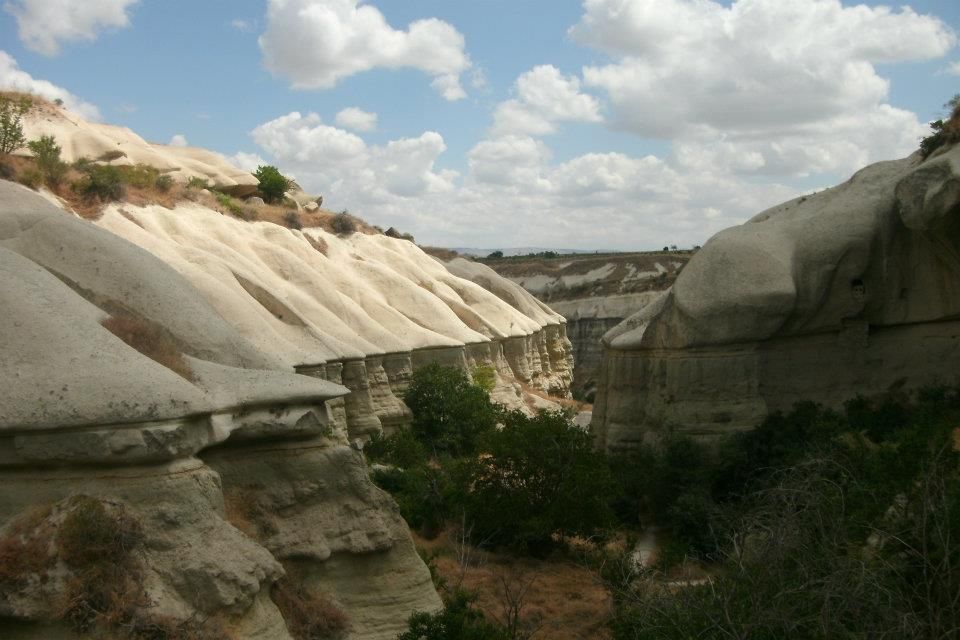

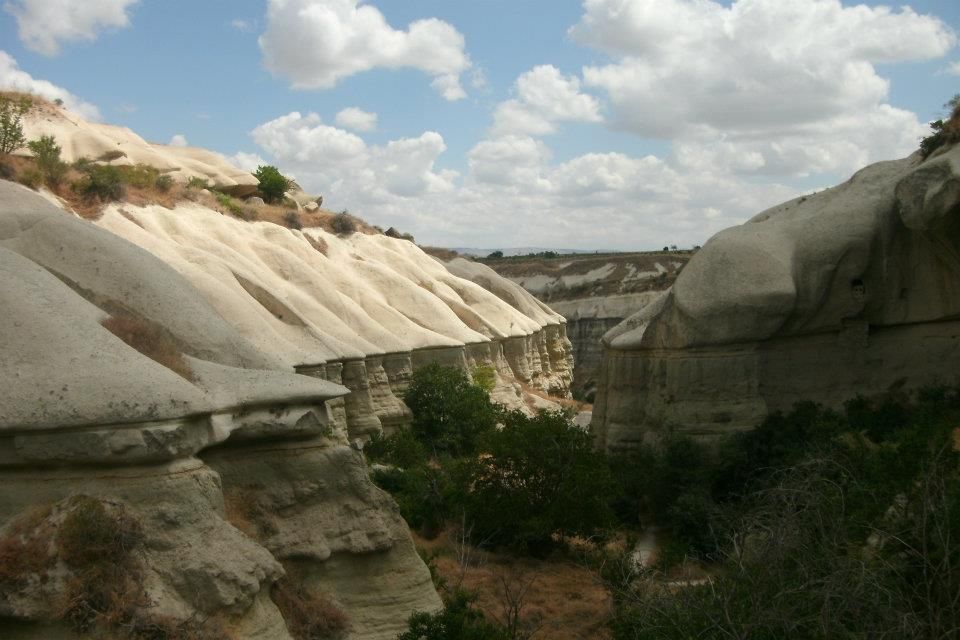

В начале мы в Каппадокию вообще не верили. Ну не верили мы в существование дырявых гор и подземных городов и все тут. Совсем это все выглядело неправдоподобным. Фотографии – обман зрения. Слова путешественников – не соврешь, красиво не расскажешь. Исторические справки – сухая теория. Развод туристов. Короче, вы поняли, мы были настроены скептично. К тому же въезжали мы в Каппадокию уже в темноте и разглядеть горы, а уж тем более дыры, не представлялось возможным. Это еще больше убедило нас в наших догадках, что мы зря тут теряем время.

И представьте себе наши лица, когда на следующие утро приоткрываем мы занавеску, а на нас в окно отеля глядит самая что ни на есть дырявая гора, освещенная лучами солнца. А за ней еще одна. И еще. И еще. И вокруг одни дыры да горы. Пришлось поверить в Каппадокию.

Транспорт – из Анкары до Невшехира 4 часа на автобусе. Мы заранее купили билеты в отогаре ASTI и в 16:00 укатили из пыльной столицы в Каппадокию. По приезду в Невшехир (современный и, как нам показалось, довольно унылый город), нас пересадили в небольшой бусик и отвезли в конечный пункт нашего назначения – Гореме. В путеводителе рекомендовали обратить особое внимание при покупке на билет. Нужно чтобы в нем точно была прописана конечная точка маршрута (в нашем случае Гореме), а не просто «Каппадокия» или «Невшехир», иначе до вашего городка вам придется добираться самостоятельно.

Жилье – останавливались в заранее забронированном Yasin’s Place http://www.backpackerscavehotel.com. За дабл забронированный на booking.com заплатили 35 евро за ночь, а за последующие ночи (мы в общей сложности остались на 5 дней), платили уже по 30 евро. Отель очень милый, немного шумноватый, но чистый и частично вырубленный в скале (cave room). Мебель новая, душевая хорошо оборудованная. Кондиционера не было, но каменные стены держали холод целый день. Выбрали останавливаться именно в Гореме, так как городок показался наиболее выгодным по ценам и расположенным недалеко от всех мест, которые мы хотели посетить.

Впечатления: от Каппадокии невозможно оторвать глаз и фотоаппарат тоже оторвать невозможно. Там красота на каждом шагу. Очень приятная расслабленная деревенская атмосфера. Для любителей неспешных прогулок на природе – самое оно. После плеяды городов, которые мы посетили, очень приятно было оказаться именно в таком душевном месте.

Изначально мы планировали потусоваться в Каппадокии от силы три дня, а потом махнуть туром в Немрут-Даг. Но на месте решили отказаться от такой затеи так как 1) дорого 2) далеко 3) неудобно и 4) хотелось остаться подольше в Каппадокии. В Гореме вообще хотелось остаться насовсем. Уже в уме составляли телеграммы («Мама папа вышлите денег тчк остаюсь тут тчк люблю целую тчк доч໬), но здравый смысл взял верх. Пришлось вернуться, но отведенные нам дни, мы постарались использовать по максимуму. Три дня мы ходили сами по нашей программе (спасибо еще раз Елене Трува за ее сайт, карты и маршруты, мы ими вовсю пользовались http://cappadocia-elenatruva.ru/), один день поехали на так называемый Ихлара-тур и один день (день рождения вашей покорной слуги) мы праздно провалялись в отеле и проели в ресторане за бутылкой отличного каппадокийского вина.

Итак, день первый (после того, как мы пришли в себя и поверили в реальность нереального пейзажа) …

1. Гореме – Goreme Open Air Museum и церковь Назар – долина Авджылар и церковь Юсуф Коч – Pigeon Valley – Учхисар – White Valley – Love Valley – Гореме

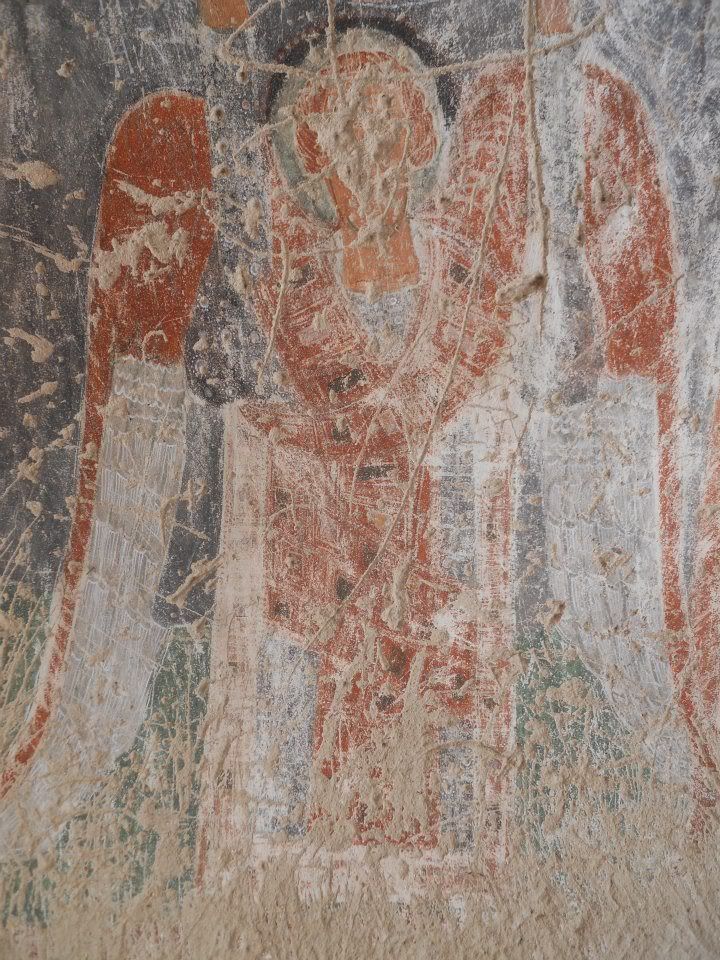

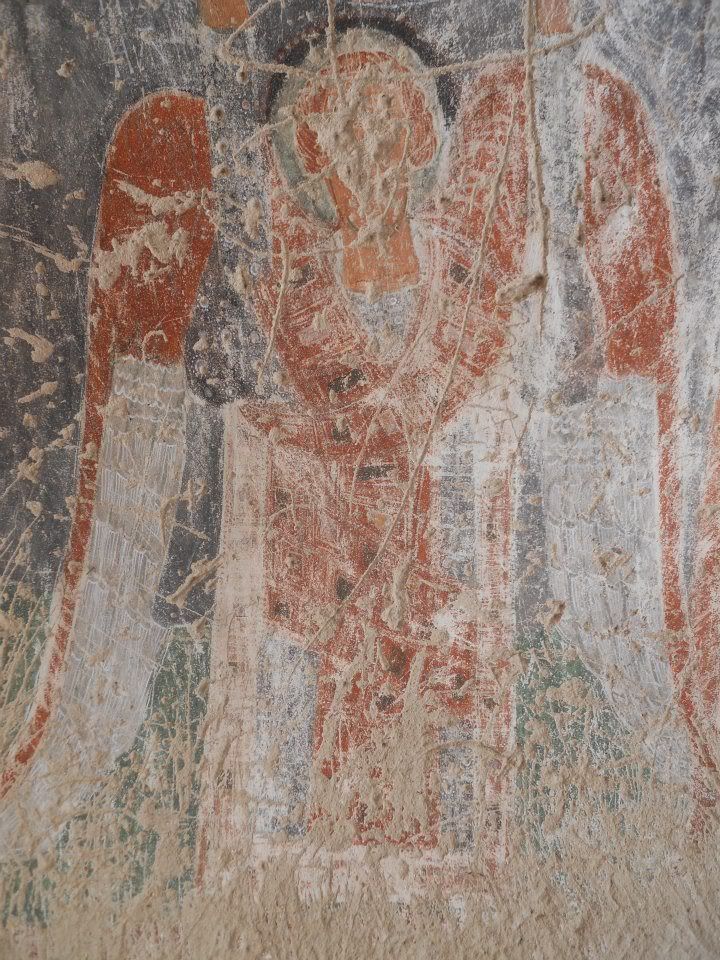

Достопримечательности – первым у нас на пути был хваленный Музей под открытым небом, где очень компактно по кругу разместились церкви с изумительными фресками. Я кстати почему-то питаю особую слабость к фрескам. Не к мозаикам, не к барельефам, а именно к фрескам. Меня поражает, как они проходят сквозь века и все равно остаются такими трепетными и воздушными. В Музей (вход 15 лир) надо приходить с самого утра (8:30) – мы пришли к открытию и были практически первыми посетителями. Идти от Гореме до музея пешком минут 15 с небольшим подъемом. Мы обошли все (час-полтора) в полном спокойствии, но буквально за нами уже стали наступать группы и на выходе мы столкнулись с толпой галдящих туристов. Интересным было то, что в Гореме представлены как обычные фрески, так и рисунки времен иконоборчества (стилизованные красные узоры, нанесенные казалось дрожащей детской рукой). В Темную церковь (дополнительная плата за вход) мы не пошли, решив, что увидели и так не мало (а попросту – пожадничали), но знатоки говорят, что туда стоит сходить из-за малого количества посетителей. У нас же и так весь музей был практически в нашем распоряжении. Отдельно скажу про фотографии – фотографировать внутри церквей нельзя, но мы «режим с гигиеной нарушали на каждом шагу». К чести нашей сказать, вспышку (а именно она представляет угрозу для фресок), мы нигде не использовали. Зато были свидетелями происшествия, которое открыло нам глаза на запрет фотографирования: зашли в одну из церквей в Гореме, а за нами – группа туристов. В церкви можно снимать, но без вспышки. Висит значок «ноу флэш». Гид повторяет «ноу флэш». Туристы соглашаются и кивают головами «ноу флэш». Достают фотоаппараты, прицеливаются и… ну вы догадались, один сплошной флэш. Проще вообще запретить снимать, чем объяснять туристу, как отключить вспышку на его камере.

Карта музея (сайт Елены Трува)

http://goo.gl/K7pi0

На обратном пути из музея в Гореме, влекомые любопытством, мы двинулись в направлении стрелочки с надписью Nazar Chruch. Где-то через 10-15 минут бодрого шага, перед нами вырос конусообразный кусок скалы в котором и находилась искомая церковь. Правда она была закрыта и вход в нее охраняла гиенообразная собачатина. Хмуро подергав дверь, мы уже думали идти назад, как тут на дымящей и пыхтящей колымаге подъехал Ключник. Ключник, потрясая собственно ключом, огласил цену вопроса: 8 лир с человека. Не сговариваясь и не переставая хмуриться, мы разворачиваемся и идем назад. Запыхавшийся Ключник нас догоняет и предлагает компромисс: 8 лир за двоих. Конечно, мы соглашаемся и наконец попадаем в церковь. Дождавшись пока мы отснимем каждый сантиметр фресок, Ключник важно заявляет «ноу фото». Мы вежливо с ним соглашаемся и продолжаем наш путь дальше.

Покончив с музеем и церковью, двинулись мы назад в Гореме, в сторону долины Авджылар и церкви Юсуф Коч. Это все по пути к Голубиной долине: если стоять лицом к автовокзалу на центральной площади Гореме, то надо уходить вправо вдоль канала. Именно тут, недалеко от церкви Юсуф Коч, пока мы срывали и жадно ели неспелые груши, было принято решение остаться подольше в Каппадокии. Умиротворяющая пастораль, виноградники, горы, ущелья, огороды и груши привели нас в такое благодушное настроение, что Немрут-Даг был забыт и перечеркнут. Не думаю, что мы прогадали.

Дальше нам предстояло сразиться с Голубиной долиной. Изначально, заявленное расстояние было 4,1 километра, но мы явно где-то схалтурили, так как дошли до Учхисара меньше чем за час. Основная дорога оказалась перекрыта и мы поползли по каким-то отвесным скалам, бормоча под нос «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». А когда выползли, обогнав отряд велосипедистов и одинокого француза, оказались уже на подступе к Учхисару. В самой долине – красивые виды гор с вырубленными голубятнями. Путь (если не лезть на отвесные скалы) некрутой и несложный, а даже приятный.

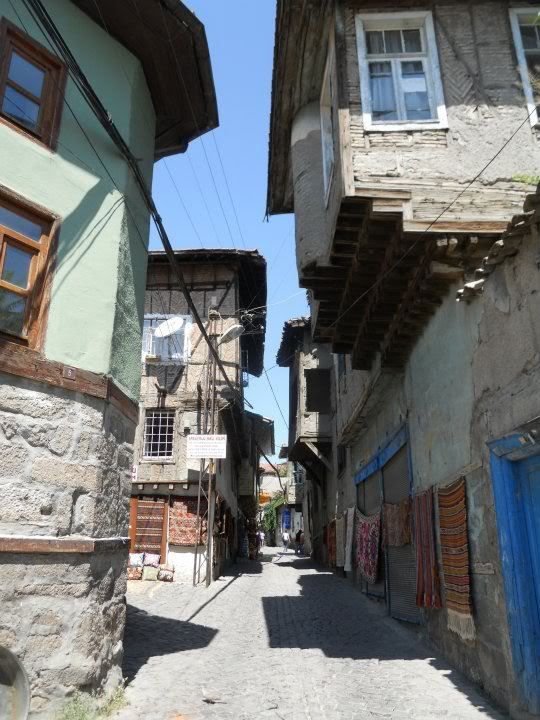

Дикари (то есть мы) вылезли из долины и вдруг оказались в очень таком стильном городке Учхисаре, где люди пьют хорошее вино, разговаривают по-французски и неспешно радуются жизни. В Учхисаре основное развлечение – 60-метровая крепость (самая высокая точка в Каппадокии), с которой открывается роскошный вид на окружающие долины и вулканы. Вход платный (5 лир), а подъем, несмотря на обманчивое неприступное впечатление, достаточно легкий (минут 10 идти вверх по лестнице). Так что наверх мы взлетели как горные козочки, опять обогнав уже знакомого нам одинокого француза. В Учхисаре мы также были под впечатлением от ведения бизнеса по-турецки: заходим в ресторан и спрашиваем сколько стоит Эфес. Ответ – 7 лир – нас не устраивает. Очевидно это заметно по нашим лицам, потому как официант незамедлительно предлагает альтернативу «пройдите дальше вниз, там будут супермаркеты, там пиво стоит 3 лиры». То есть нас не послали как последних попрошаек (как бы это было в нашей стране), а даже наоборот посоветовали, как лучше поступить с учетом наших возможностей. Как только мы уселись в укромный уголок выпить пива, оказалось, что сидим мы прямо напротив выхода из мечети (подобные ситуации у нас происходили с завидным постоянством). Правда это мало смущало благообразных дедушек, которые одаривали нас отеческими улыбками по окончанию намаза. Короче, Учхисар нам понравился.

От Ухчисара нам бы выйти к Белой долине и для осуществления этой цели мы руководствуемся путеводителем Елены: нужно найти «одиноко стоящий магазин Özler Onix». Спускаемся от крепости вниз какими-то козьими тропами, проходим сквозь чьи-то дома, бредем по трассе и неожиданно действительно приходим к магазину оникса. За ним и начинается путь по Белой Долине. И тут мы сглупили – вместо того, чтобы идти по низу и пройти насквозь Белую долину и долину Любви (они плавно перетекают друг в друга), мы решили идти верхом.

Так мы шли-шли и горя не знали, пока вдруг тропинка не кончилась. Саша, рискуя жизнью, полезла вниз, чтобы узнать можно ли спуститься в саму долину, но как выяснилось спуск отвесный. Оглядываемся. Вроде как бы на белые скалы посмотрели, на одиноко вздымающиеся в небеса фаллосы тоже. Можно и домой собираться. А вот же трасса на Гореме! До нее рукой подать! Вот только перейдем этот огород… Переходим огород (посещали крамольные мысли украсть кабачок, но нас останавливало то, что сырым его не сьешь) и тут засада – каньон. Глубокий, зараза. И широкий. А трасса – ну совсем рядом. Можно номера машин различить. Кряхтя и ругаясь, мы переползаем через первое препятствие. А дальше – снова каньон. Еще более дикий, чем предыдущий. Подвапывая «только не оникс-шоп, только не оникс-шоп» (несчастный оникс-шоп почему-то стал у нас синонимом краха надежд), мы вынужденно идем назад, пока наконец не находим место, где можно на заднице скатиться вниз в каньон, а оттуда подняться к дороге. В пыли и колючках, уставшие, но не побежденные, мы оказываемся на трассе, где и ловим машину. Пара французов на арендованном авто совершенно бесплатно довозят нас до Гореме. Так заканчивается наш первый день в Каппадокии.

Карта нашего маршрута (опять таки с сайта Елены)

http://goo.gl/twdVw

Под номером 4 – злополучный оникс-шоп

2. Гореме – Аванос – Пашабаг – Зельве – Долина Дервент – Ургуп – Гореме

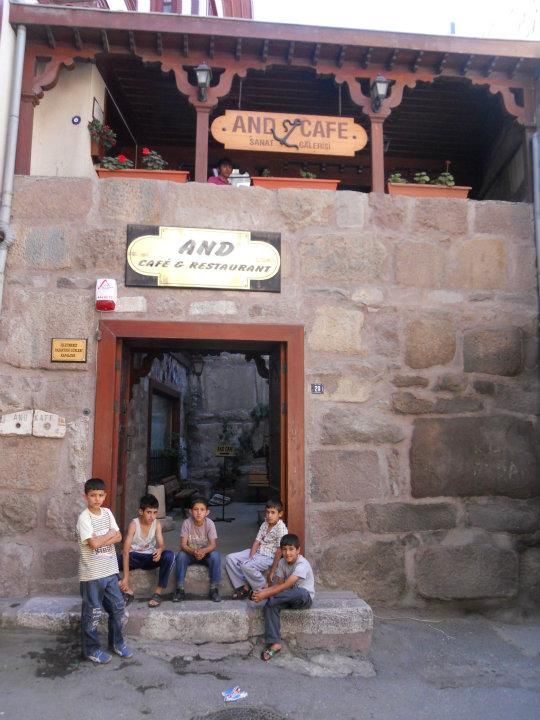

Достопримечательности – с утреца выползли на отогар ждать маршрутку, которая довезет нас до города гончаров Аваноса. И как обещано, в 9 утра старенький автобус подобрал нас у остановки и за несколько лир и 20 минут довез до центра города. В Аваносе нас особо ничего не интересовало, поэтому мы просто побродили взад-вперед, сфотографировали горшки и пошли кормить гусей-лебедей. Через Аванос проходит Кызыл-Ирмек, самая длинная река Турции и именно на ее дне находят ту самую хваленную глину из которой аваносцы лепят свои горшки. Но кроме глины, в речке еще водятся большие количества водоплавающих птиц. Купив специально екмек (то есть буханку хлеба), мы двинулись на набережную, но тут нас опередили суровые турецкие мужчины, которые уже выстроились в очередь кормить крякающих и гогочущих птиц. Презабавнейшее зрелище.

Пройдя насквозь Аванос, мы вернулись снова на трассу. В этот раз нам предстояло вернуться назад по направлению к Гореме на несколько километров, чтобы попасть в долину Пашабаг. Идти по трассе было лень, поэтому мы застопили проезжающую мимо машину и буквально через пару минут уже стояли на повороте к Пашабагу и Зельве. До Пашабага идти минут 30, платы за вход нету. Вокруг растут каменные чудо-грибы (ну или фаллосы, кому что видится), причем грибы-мутанты, с двумя и даже с тремя головами. Определенное оживление вызвала у нас сумасшедшая японка – в кружевном платье, вечерних туфлях на каблуке и зонтиком. Она пополнила нашу коллекцию снимков “Freak Street”. В Пашабаге еще забавная жандармерия, расположенная прямо в одном из грибов и Церковь Св.Симеона, которая вырублена в отвесной скале.

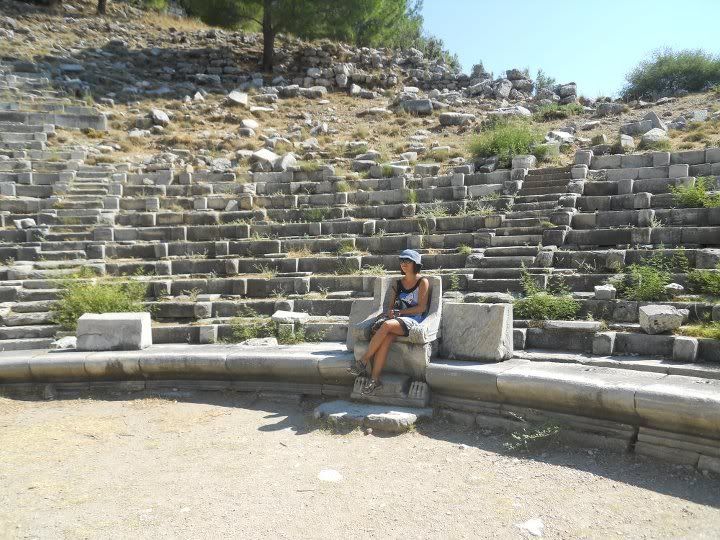

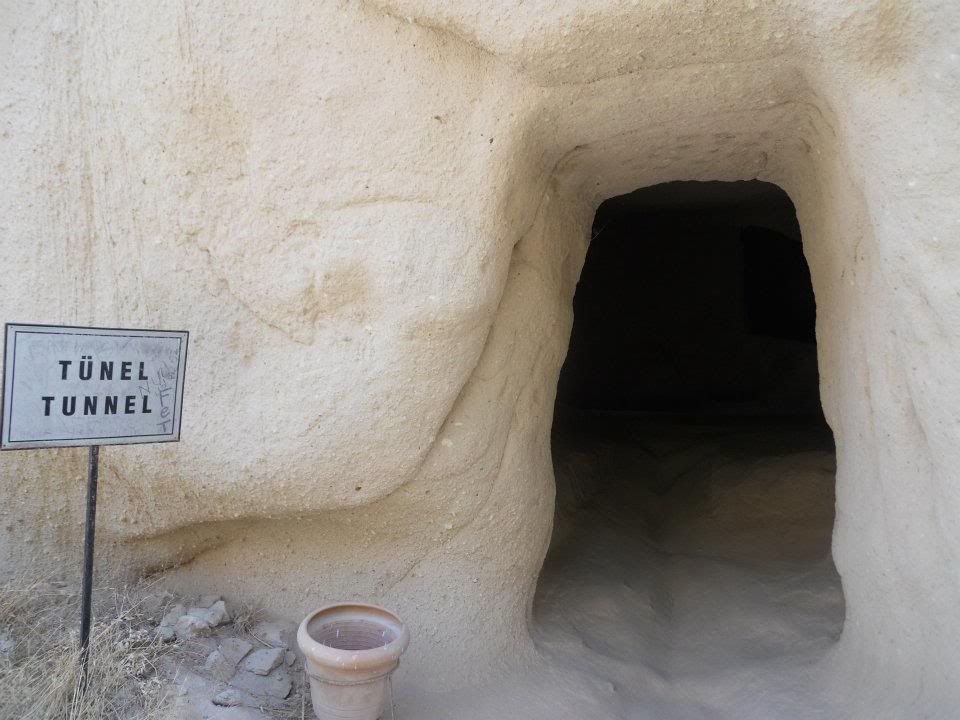

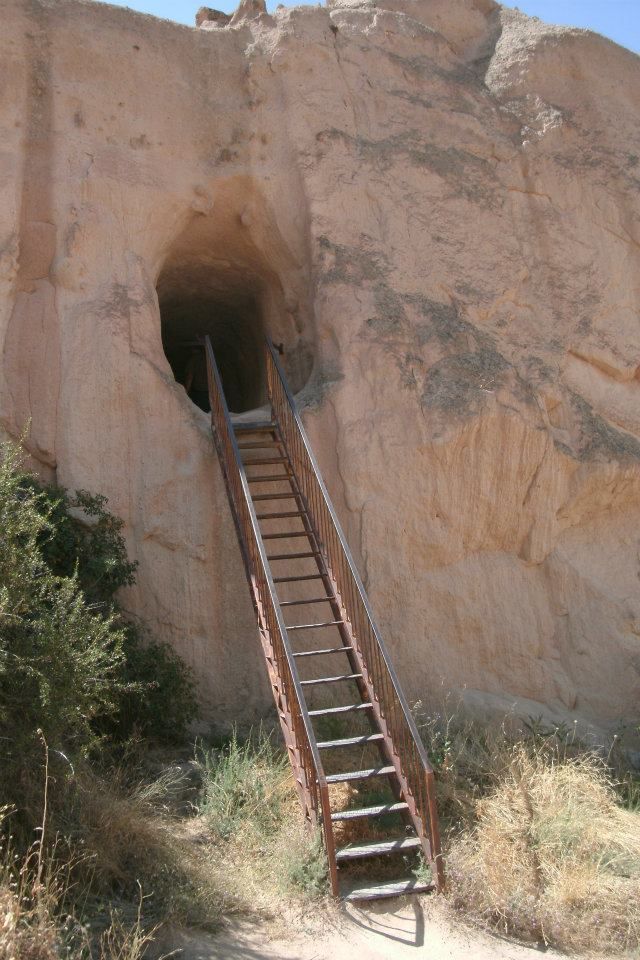

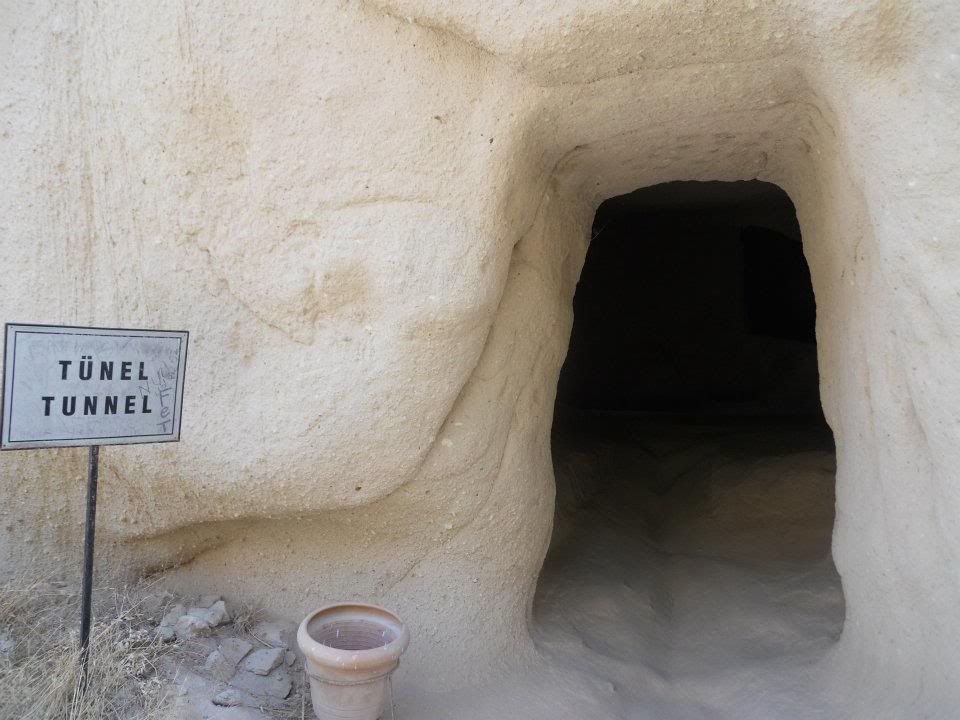

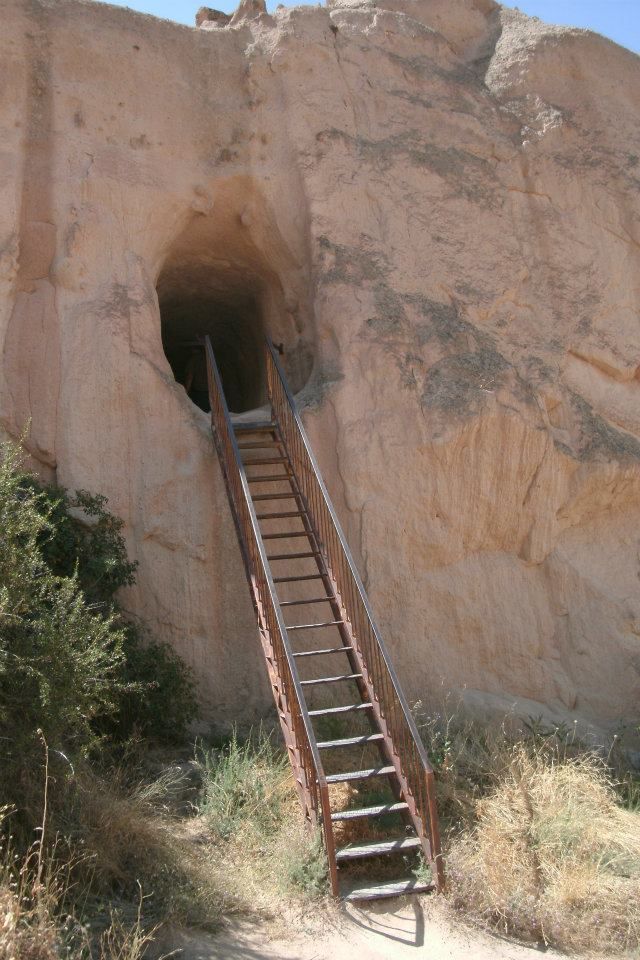

Из Пашабага двинулись дальше к долине Зельве – это тоже Музей под открытым небом, менее раскрученный чем в Гореме, но тем не менее весьма интересный. Пешком от Пашабага до Зельве еще минут 30 по дороге никуда не сворачивая. Туристов тут на порядок меньше, чем в Гореме – только такие же энтузиасты fellow travelers как и мы. В долине три «рукава» по которым на всех парах прокладываются специальные дорожки, чтобы туристам было удобно ходить. За полтора-два часа долину можно обойти (многие места к сожалению закрыты для посетителей – есть риск обвалов). Церкви в достаточно плохом состоянии, но постоянно реставрируются. Долина Зельве принадлежала монахам-иконоборцам, поэтому тут такого разнообразия фресок как в Гореме нет. На стенах можно различить геометрические узоры, животных, рыб, символы раннего христианства. Интересная мечеть на территории долины – строители явно вдохновились византийским стилем да так, что и не поймешь мечеть это или церковь. По правую руку в стене выгрызен огромный монастырский комплекс. Забавным приключением стал проход через туннель.

Вот карта долины (с сайта Елены Трува)

http://goo.gl/HxE3n

Наверху карты можно заметить стрелочку, которой отмечен туннель. Этот туннель соединяет две долины между собой. Прямота стрелочки обманчива. На деле туннель выглядит совсем не так. Сначала надо забраться в темную-темную комнату. Когда глаза немного привыкнут к темноте, а обыск сумки подтвердит, что фонарик вы успешно забыли в отеле, то придется оглядеться и в стене различить дырку. Подойдя к дырке, можно на ощупь определить что в стене выбиты какие-то уступчики, которые можно принять за ступеньки. Зажав в зубах мобильный с включенным фонариком, опираясь на бутылку воды и цепляясь второй рукой за камни, я поползла вверх по этим ступенькам, оставив Сашу внизу дожидаться меня. Долго ли коротко я лезла, но таки добралась до ровной поверхности. Дальнейшее обследование подтвердило что туннель действительно сквозной и с другой стороны есть лестница, чтобы спуститься вниз. С этой новостью я полезла назад обрадовать Сашу, оставленную в кромешной тьме наедине со своими страхами. Бедная Саша меня не дождалась и поползла мне навстречу. Так мы и встретились на полпути. Долго потом еще вспоминали этот «туннель».

После Зельве, наш путь лежал в долину Дервент. Чтобы туда попасть из Зельве, надо, если стоять спиной к музею, двинуться вправо по дороге. Эта дорога (около 2 км) выведет вас к трассе, по которой, опять таки вправо надо пройти еще 2км. Мы эти последние 2км успешно проехали, упав на хвост попутной машине. Долина Дервент – это еще одно чудо Каппадокии. Здесь камни выстроились в разнообразные скульптурные композиции и при определенной доли воображения можно различить верблюда, танцующую парочку, фигуры людей и животных. Тут также толпятся туристы, которых высаживают на пятачок перед скульптурами и они там радостно толкутся, не ступая ни шага за периметр «смотровой площадки». Это конечно не для нас и мы с боевым кличем ринулись исследовать долину по различным разбегающимся тропкам.

Последний наш пункт назначения на сегодня был город Ургуп. Выбравшись из долины Дервент назад на трассу, мы поймали попутную машину и ангел-водитель, ни слова не говоривший по-английски, привез нас в самый центр Ургупа, хотя ему явно было в другую сторону. В Ургупе мы особо не задержались: краем глаза глянули на центральную площадь, поднялись на Холм Желаний, откуда открывается панорамный вид на город, зашли в мавзолей святого на вершине холма, поели пиде в местной забегаловке (которая как потом выяснилась была лучшим рестораном города) и на маршрутном автобусе поехали назад в Гореме.

3. Гореме – Hidden Church – церковь Айналы – Красная и розовая долины – Чавушин – Гореме

Достопримечательности – день начался с того, что мы потопали по уже знакомой нам дороге к музею под открытым небом. Где-то там за ним должна была начинаться красно-розовая долина и где-то там же скрывалась Hidden church. Hidden church оказалась верна своему названию: час мы ползали как муравьи по склону но поганую церковь так и не нашли. Не нашли мы ее даже после того, как местные на разные голоса обьяснили нам как ее найти. Ну и черт с ней. Потом нам повстречались французы, которые хвалились, что ее нашли, но мы им не поверили.

После фиаско с церковью наша мораль была немного подточена. Пришлось поднимать себе настроение мороженным. Подкрепившись, мы двинулись дальше. Пройдя мимо музея и мимо пансиона «Флинтстоун», мы увидели указатель на церковь Айналы (справа от трассы, пройти вниз метров 200-300). Вход был 4 лиры с человека, но нас, бедных родственников, как всегда пустили по одному билету (особенно после того, как Саша с печальным видом стала фотографировать внутренности церкви через дырочку в окне). С нами пошел один из смотрителей и провел короткую, но бесплатную экскурсию по церкви, затащил нас в какой-то жуткий туннель, потом в не менее жуткую комнату где-то на самом верху скалы. Было темно, тесно и душно. А когда я дотронулась до потолка и кусочек потолка остался у меня в руке, я сдавленным голосом попросила вывести нас назад на свежий воздух по быстрее.

От церкви, вернувшись на трассу, мы прошли еще немного и свернули на этот раз влево по указателю в Красную долину/долину Мескендир. На пути нам попались три «memento mori»: толстый-толстый но мертвый-мертвый кот, кузнечик у нас на глазах раздавленный колесом автомобиля и козлиный череп. Скоротечность жизни, внезапность смерти и тщетность бытия. Весь дальнейший путь мы пребывали в философском расположении духа и диспутировали о высоких материях.

По дороге за нами увязался глухо-немой гид с легкой придурью. И хотя придурь, глухота и немота неоспоримые качества гида, мы вынуждены были отказаться. Да и не нужен там гид – тропинка проложена, указатели попадаются часто, заблудиться сложно. Единственное, мы пошли низом, а церкви находятся наверху. Но там и без церквей было интересно. По пути встретили бабульку со своим гешефтом – она продавала всякие орешки и семечки и мы у нее затарились абрикосовыми косточками, очень вкусно! Не особо напрягаясь, прогулочным шагом брели мы по долине. Увидели очаровательных сине-зеленых ящериц и поддавшись минутному сумасшествию бегали туда-сюда и пытались их поймать. Безуспешно, разумеется. Еще по дороге нам постоянно попадались устрашающие надписи DON’T ENTER GARDEN, которые мы не осмелились ослушаться. В Гарден – ни ногой.

Шли, шли мы по тропинке и наконец вышли к цивилизации. Впереди маячил город, предположительно Чавушин. Как мантру повторяли мы заветные указания из путеводителя Елены – «Чавушин найти не сложно – скалу, изъеденную, как кусок сыра, видно из далека». Вот этот самый кусок сыра мы и искали. Поначалу нашему взору предстало лишь огромное бесконечное кладбище, весьма живописное надо заметить. А чуть дальше действительно –мы увидели заветный сыр и поняли, что мы пришли до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута. Поскольку время еще было раннее, решили наградить себя холодным Эфесом (заявленная цена – 7 лир, но понятное дело, что продают за 5) и поглазеть на проходящих мимо туристов. Как обычно, наша копилка Freak Street пополнилась – японцы обедающие в шлемах, супружеская пара неандертальцев, табун французов. Хотя наверное и мы кому-то казались странными, в пыльных драных одежках, истоптанных сандалях, уткнувшиеся носом в потрепанный ЛП.

Передохнув, полезли на сыр – вход бесплатный, ползай сколько хочешь. На вершине есть древняя церковь с плохо сохранившимися фресками (церковь Иоанна Крестителя, V век). С высоты сыра открывается на одну сторону панорама города, а на другую – вид на fairy chimneys. Cпустившись, мы протопали через Чавушин, поглазели на фрески в Голубиной церкви возле трассы и привычным жестом стали ловить машину. Уже через несколько минут мы ехали по направлению к Гореме. Очередной турецкий ангел бесплатно довез нас прямо к порогу ресторана, в котором мы собрались отужинать. Самостоятельная программа по Каппадокии закончена.

Приблизительная карта (которой мы старались следовать)

http://goo.gl/wSNiC

4. Гореме (смотровая площадка) – подземный город Деринкую – долина Ихлара – монастырь Селиме

В наш последний день в Каппадокии мы решили поддаться искушению и взять организованный тур (так называемый green tour) в каньон Ихлара. Как видите, наше фиаско с гидом и экскурсией в Сельчуке нас ничему не научило и движимые ленью мы договорились о туре в нашей гостинице (110 лир на двоих). В наше оправдание скажу, что добраться до Ихлары захватив при этом подземный город самоходом достаточно сложно, а нам ведь хочется и там, и тут, и везде побывать. Заметка на будущее: как по мне можно забить на подземные города и просто самому ехать на целый день в Ихлару.

Достопримечательности – поездка началась с путаницей автобусов. Мы силились найти свой автобус (а их было несколько припаркованных возле отеля) и вопрошали сидящих в них туристов «это автобус в Ихлару?». Туристы хлопали ушами, вертели головой и разводили руками – они знали только цвет тура, а не место назначения. Грин, ред, блу и т.д. То есть куда их везут и зачем им было неинтересно. Убитые таким равнодушием, мы наконец нашли свое место и поехали на смотровую площадку Гореме. Пофотографировались, послушали гида и поехали дальше. К чести гида, он старался, хоть и было видно, что ему давно это все опостылело и хочет он побыстрее смотаться отсюда.

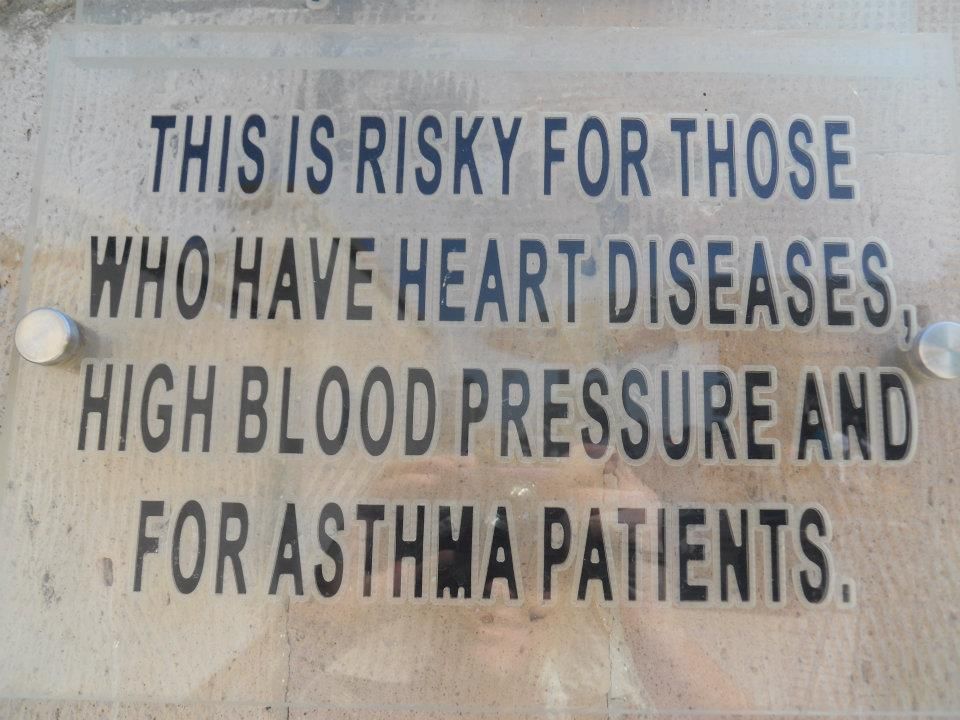

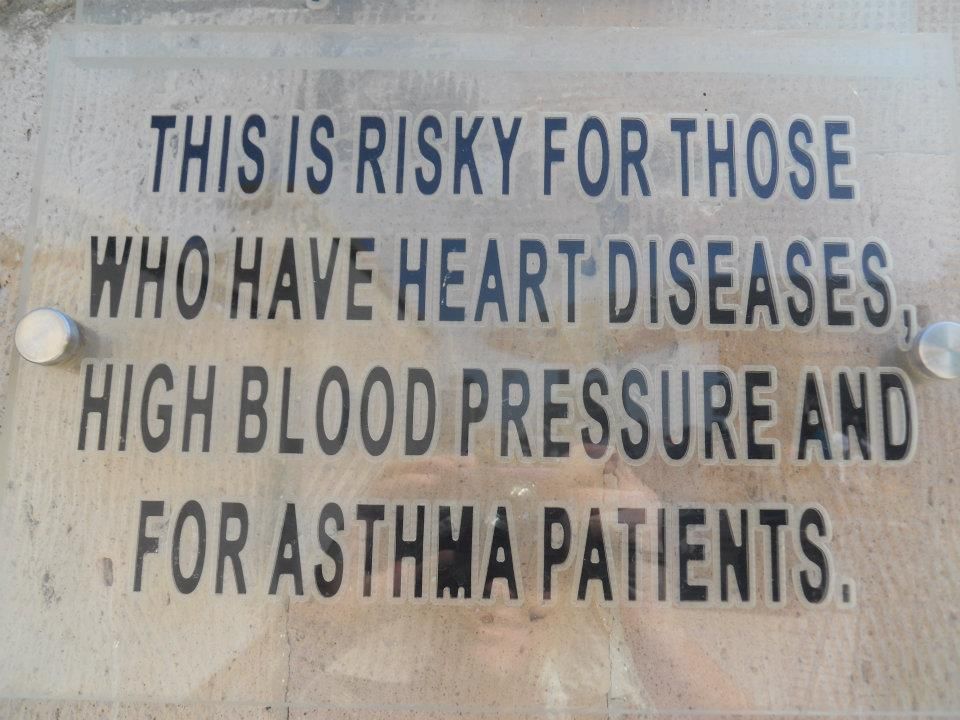

Привезли нас в подземный город, развлечение не для клаустрофобов. Я хоть и не страдаю подобным недугом, но все равно было не по себе от мысли, что над нами 50 метров земли и скал. Кроме самого факта, что вы под землей, где когда-то жили и прятались целые города, ничего особенного там нет. Обратите внимание на магазин сувениров рядом с парковкой автобусов – более уродливых подделок вы нигде не найдете во всей Каппадокии. Еще мы изумились увидев в подземном городе мамашу с грудным ребенком – зачем дите туда тащить?

Наконец мы добрались и до основной точки маршрута. Каньон (или долина) Ихлара. Изумительное место. Во-первых радикально отличается от привычного каппадокийского пейзажа, который уже начинает понемногу замыливать глаз. Во-вторых впечатляющие склоны и буйствующая природа. В-третьих разнообразные церкви вырубленные в скалах. И конечно как было бы хорошо неспешно прогуляться по дну каньона, заглядывая то в одну церковь, то в другую, отдыхая не берегу речушки, бегущей вдоль тропинки… Но нет. Надо гнаться вдогонку за гидом и группой, которые скачут как кони вперед и только вперед. Ни шагу назад или там вправо или влево. В чем удовольствие от такой экскурсии не ясно. Бежим, бежим, словно мы куда-то опаздываем (куда – ясное дело, в очередной оникс-шоп). С завистью оглядываемся на группку французов, приехавших сюда самостоятельно. Они разложились на небольшой пикничок на берегу, а дамы уже вовсю плещутся в горной реке. Эх. Нас же заводят в «пакетный» ресторан, в котором мы гордо поедаем наши запасы орешков и абрикосовых косточек.

Ну и последняя достопримечательность на сегодня – монастырь Селиме. На него нам дают 20 минут. Бухтим себе под нос, но что делать? Знали ведь на что идем заказывая «организованный» тур. Монастырь безусловно красив, интересен и местами опасен для жизни, особенно когда замираешь одной ногой на крошечном уступчике, а второй машешь в воздухе над пропастью.

Назад мы поехали в…. Оникс-шоп, маскирующийся под вывеской Jewelry. Ни-за-что! – заявили мы и наотрез отказались от посещения шопа. Наш гид, захваченный врасплох, не знал, что нам ответить и что предложить. Но мы не стали ждать милости от природы и, вырвавшись из шопа, вышли на трассу. Не долго думая застопили машину, в которой сидели два турка бандитского вида и попросились в Гореме. Псевдо-бандиты нас с радостью подхватили, развернули машину на 180 градусов и погнали, как нам показалось, в прямо противоположном направлении. Слегка волнуясь, мы прилипли к окну пытаясь понять куда нас везут. Перспектива быть проданными в гарем вновь замаячила перед нами. Как выяснилось, мы протупили и ловили машину совершенно не в том направлении, а эти суровые мужчины решили изменить свой маршрут и нас подбросить прямо в заказанный город. Как же я люблю Турцию. В тот вечер мы ели местный тести кебаб (мясо и овощи запеченные в горшочке) и удивлялись радушию и гостеприимству турецкого народа.

На этом Каппадокия для нас закончилась. На следующее утро, рано-прерано, автобус увозил нас в Конью, последний город нашего Великого Турецкого Пути.

5. Конья – приключение на дороге – Анталия – возвращение в Киев

Транспорт – около 4-х часов идет автобус из Гореме до Коньи (билет 25 лир). Приходит он на отогар, который находится в отдалении от центра, но на трамвае (к нему ведут красные указатели) минут за 15-20 можно напрямую доехать до центральной площади, по дороге поглазев на разные районы Коньи. Трамвай работает чуть ли не всю ночь, поэтому с возвращением назад на отогар проблем тоже не было.

Жилье – охваченные жадностью, мы решили не ночевать, как изначально планировали, в Конье, а сэкономить на гостинице и поехать сразу ночным автобусом в Анталию. Все идеально сходилось – в Конье целый день, рюкзаки оставляем в автобусной компании, автобус наш отходит в час ночи, приезжает в 6 утра. На деле это все оказалось плохой идеей. Очень плохой.

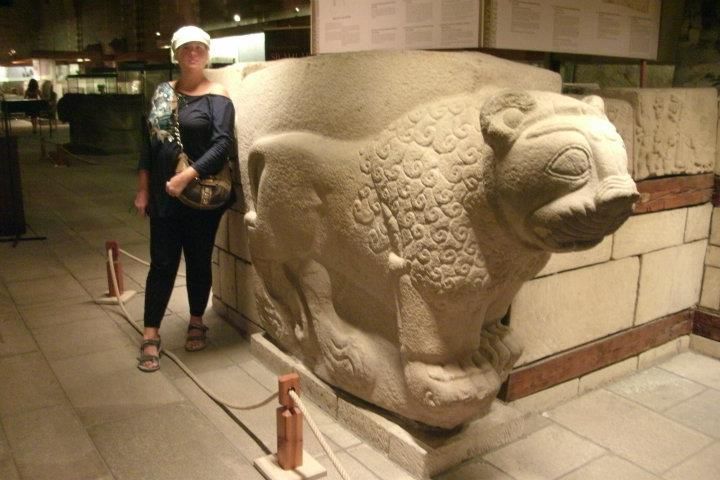

Достопримечательности – в Конье главная достопримечательность музей Мевлана, целый комплекс в центре которого мавзолей Руми Мевланы, философа, поэта, мистика и основателя секты крутящихся дервишей. Вход стоит 3 лиры, очень много приезжих со всей Турции. Жаль конечно, что нельзя фотографировать внутри музея, там есть весьма интересные экспонаты, как например волоски из бороды пророка, источающие запах розы (проверено! Таки источают), миниатюрные Кораны, удивительные музыкальные инструменты, богато украшенные саркофаги Мевланы и его последователей. Забавно смотрятся «чучела» дервишей в прилегающих комнатах, которые призваны изображать повседневную жизнь в ордене.

Смеха ради зашли мы еще в музей Koyunoğlu где представлена исключительно эклектичная и разноперая коллекция всякой-всячины. Мы были единственными посетителями и встревоженный охранник бегал за нами, включая свет в залах и сдувая пыль с экспонатов.

Заглянув по дороге во множество мечетей больших и маленьких, мы дошли назад до центральной площади вокруг которой расположены два музея (вход 3 лиры в каждый) – Музей резьбы по камню и дереву (Минарет Инче) и Музей керамики (Каратай медресе). Кроме собственно экспонатов, которые заслуживают внимания, обе постройки сами по себе – произведения искусства. Судите сами.

Разнообразные мечети и майданы Коньи.

Напоследок мы забрались на холм, где раньше находился дворец правителей города, от которого осталась только древняя мечеть Аладдина, внутри которой можно увидеть удивительную подборку колон всевозможных эпох и стилей. Также там находится знаменитый мимбар – древнейшее деревянное произведение сельджукской эпохи.

Впечатления: Коньи мы немного побаивались, так как это должен был быть самый консервативный и религиозный город в Турции. А тут мы – неверные, расхристанные девки в разгар Рамазана приперлись. Но все обошлось. Правда в какой то момент проходящий мимо дедок ударил меня клюкой и я уже было хотела завопить о религиозных притеснениях и агрессии со стороны местного населения, но выяснилось, что он случайно и очень не хотел и вообще просто проходил мимо. Миновав страшного дедка, мы стыдливо пошли кушать мороженное, скрываясь от взглядов постящихся. Собственно религиозность Коньи заметна в следующем: алкоголь нигде не продается, больше женщин с платками, многие рестораны по случаю Рамазана закрыты днем. Но зато вечером… одно из самых ярких воспоминания – Ифтар в Конье. Так получилось, что наш голод совпал с вечерним призывом имама и когда мы было кинулись к ресторанам было поздно. Все места были заняты турецкими семьями. Но нас не оставили голодными на улице – потеснив двух парней, нас подсадили за стол к какой-то семье, где мы все вместе и отужинали, под удивленные взгляды местных детишек. Было очень вкусно! Мы еще было хотели сунуться на шоу дервишей, но как выяснилось они в тот вечер не выступают. Ну что ж, в следующий раз. Пора было двигаться на отогар.

Авария и ее последствия: Наше ночное автобусное путешествие начиналось совершенно спокойно и ничто не предвещало печального финала. Мы ехали по прекрасной ровной дороге. Местность была абсолютно плоская, машин мало, фонарей много. Усадили нас в первый ряд, сразу за водителем. Мы даже не заметили как заснули, убаюканные мерным движением автобуса.

Посреди ночи – часов в 4 утра как потом выяснилось – я вдруг просыпаюсь от того, что меня швыряет со всей силы на переднее кресло, а сверху засыпает сверкающий дождь из мелкого стекла. Честно говоря, я вообще сначала не сообразила, что произошло, кинулась к Саше, убедилась, что с нами все в порядке, не считая ушибов и порезов, и только тогда огляделась. Когда увидела скомканное переднее сиденье и услышала истошные вопли водителя, внутри все похолодело. Я бросила взгляд на место, где должен был сидеть стюард, но к счастью оно пустовало. Иначе бы несчастного просто смешало с железом и стеклом. А вот водителю досталось по полной, его ноги были просто зажеваны в железной мясорубке. Пока мы оглядывались и приходили в себя, пара молодых ребят уже взяла на себя всю организацию. Оперативно они выбили остатки лобового стекла, вывели женщин и детей на обочину, стали высвобождать водителя, и поставили человека с фонариком за автобусом, чтобы предупредить приближающиеся машины об аварии. Не прошло и 15 минут, как на место происшествия съехались все – машин пять скорой помощи, ГАИ, полиция, жандарма, журналисты. Всем желающим была оказана мед-помощь, разносили стаканчики с водой, прибывшие спасатели стали разрезать перед автобуса, чтобы вытащить водителя.

Мы тем временем смогли разобраться, что вообще произошло. Как выяснилось, на крутом повороте и после нехилого горного спуска на обочине стояла огромная фура без аварийки. Наш водитель то ли не увидел, то ли поздно спохватился, но вынужден был тормозить именно в нее. В последний момент вырулил и автобус съехал на обочину (слава богу это был склон а не пропасть!) и лег на бок. Не считая водителя, серьезно никто не пострадал. Самым волнительным было то, что мы в силу лингвистического барьера не понимали, что будет происходить с нами дальше. Время от времени подходил жандарм и что-то говорил. Но вот что? То ли «вам здесь еще шесть часов стоять», то ли «собирайтесь, через пять минут вас заберут». Неприятно оставаться в такой ситуации в полном неведении. В общей сложности мы там простояли часа три. Как только водителя высвободили, наш багаж достали, а нас посадили на другой автобус, который уже был наготове. Второй водитель, видя наши круглые от ужаса глаза, ехал очень медленно и тормозить начинал заблаговременно.

Фотографий аварии нет – считаю это не этичным, хотя какой-то идиот все подбивал нас устроить фотосессию на фоне разбитого автобуса.

Хочу отметить удивительную оперативность турецких спасательных служб. Мы попали в аварию посреди горной дороги, вокруг ни одного населенного пункта, но и полиция, и скорая приехали за считанные минуты. Еще удивило полное отсутствие паники, несмотря на то, что в автобусе ехали и дети малые, и пожилые женщины. Никто не заволал, не забился в истерике, наоборот все как могли помогали друг другу (это мне напомнило японцев, с каменными спокойными лицами выбирающиеся из под обломков после цунами). Хочется верить, что в нашей стране подобные инциденты тоже разруливаются также быстро, но что-то не очень верится.

Остаток дня мы провели на пляже в Анталии, откисая в море и отходя от пережитого.

А потом была веселая ночь – за неимением отеля (вылет нам назначили на 6 утра), мы до рассвета гуляли, пили, ели и веселились в компании случайно встреченного курда и его немецкого овчара по кличке Кэш. Побратавшись на пристани, мы долго обсуждали политическую ситуацию в Сирии, место курдов на Ближнем Востоке, отношения с Европой и Америкой. Решив за одну ночь несколько глобальных геополитических проблем и заодно выгуляв собачатину, он отвез нас на такси до отогара, обнял на прощание и укатил к себе.

На отогаре произошла финальная сцена, окончательно закрепившая за нами славу нищебродов во всей Турции. Рюкзаки-то мы свои забрали, а вот дальше куда? Шаттл между отогаром и аэропортом начинает ходить только с 7 утра, для нас уже явно поздновато. Остается только такси. Но тут проблема – денег то больше нет наличных (ну кроме заначки в 100 долларов, но таксистам об этом ведь знать не обязательно). Суровый турецкий таксист оглашает цену – 45 лир. Препираемся немного по поводу цены, но без особого успеха. Мы в полном отчаянии садимся прямо на тротуар и начинаем считать свои деньги. По копеечке. В буквальном смысле: «Ой смотри, еще пол-лиры!» - «Дай я в дальнем кармане гляну, там должна быть мелочь». Сердце сурового турецкого таксиста при виде это сцены дрогнуло. Он подходит к нам, сгребает наши монетки (насчитали лир 30 от силы), наши рюкзаки, нас, загружает все это добро в машину и везет нас в аэропорт.

Массаллам Турция… Несмотря на последний минорный аккорд, мы еще вернемся – за Стамбулом, за Немрут-Дагом, за Ани, за озером Ван, за Харраном и Урфой, за Араратом…

Всем спасибо за внимание! 😆

Отдельное большое спасибо Лене за этот замечательный сайт

|

Автор

Автор

Западная Турция, Стамбул, Каппадокия

Западная Турция, Стамбул, Каппадокия