В Памуккале мы ехали из Сельчука автобусом компании KAmilKoç (стоимость билета 35 TL на человека), расписание не очень удобное, но других утренних автобусов не было.

Автобус этой компании идет из Сельчука прямо в Памуккале без пересадки в Денизли.

Когда составляли маршрут, то планировали, проехав Денизли, на въезде в поселок Korucuk (Коруджук) выйти (там есть указатель), дойти до Лаодикии (от трассы примерно 1,5 км), осмотреть Лаодикию, а затем вернуться к трассе и ехать в Памуккале. Но когда сложили рюкзаки, поняли, что гулять с таким грузом невозможно, решили ехать до Памуккале, а оттуда на долмуше вернуться в Лаодикию.

Стоимость долмуша из Денизли до Памуккале 3,5 TL, до Korucuk – 2,5 TL, соответственно из Памуккале до Korucuk должно быть примерно 1,5-2 TL. Когда приехали в Памуккале, хозяин гостиницы (Alida Hotel) предложил вариант, что нас на пикапе отвезут в Лаодикию, подождут там и заберут обратно за 40 TL, немного дороговато, но мы уже устали и согласились, о чем не пожалели. Единственным камнем преткновения стал вопрос о времени ожидания, водитель мог подождать один час, но для нас этого мало, мы хотели погулять часа четыре, решили, что водитель нас отвезет и через 4 часа заберет.

Ждем пикап, подъезжает древний такой опель, практически современник древнего города, в салоне которого не убирались, наверное, никогда, погрузившись, кое-как закрыли двери. Ладно, ехать-то недалеко.

Билет стоит 10 TL, есть ли на детей скидки - не знаю, поскольку билеты оплачивал водитель, который довез нас не только до поста охраны, а прямо до стоянки автомобилей (еще метров 300). И водитель, и хозяин кафе уговаривали нас, что смотреть здесь 4 часа нечего, но реально прогулка заняла 3 часа 40 минут, если бы не было так жарко, то можно было бы гулять еще.

В сувенирной лавке (она же кафе) продают путеводители по Лаодикии на разных языках, стоят 5 TL, спрашиваем - есть ли на русском, продавец удивленно так на нас посмотрел и ответил отрицательно, потом ушел куда-то в подсобку, через время принес путеводитель на русском, но продавать отказался, а дал напрокат за 3 TL, правда, когда мы приползли обратно, махнул рукой – забирайте его себе.

Карта Лаодикии.

Лаодикия Фригийская (Λαοδίκεια η εν Φρυγία), иначе Лаодикия-на-Лике (Λαοδικεία του Λύκου), Лаодикия Тримитария, находится на месте более раннего города Диосполь (Διόσπολις - διο — лучезарный, божественный; πολισ — город) и Роада (Ροάς).

Лично для меня Лаодикия осталась в памяти белоснежным солнечным городом.

На месте города существовали более ранние малые поселения Киддиокома (Κιδδίου κώμη), Вавакома (Βαβακώμη) и расположенная на холме "Новая крепость" (Νέου Τείχους).

Лаодикия была основана Антиохом II Сирийским в середине III века до н.э. и названа в честь его супруги Лаодики I (вот такая любовь).

Любовь любовью, но проигравшись в пух и прах на второй Сирийской войне Антиох II Теос (бог) заключил мир с Птолемеем II Филадельфом, для этого ему пришлось разорвать брак с Лаодикой и жениться на египетской принцессе Беренике Фернефоре (250г. до н.э.). Правда после смерти ее батюшки Птолемея II он бросил бедную девушку с сыном и снова вернулся к Лаодике, которая не простила неверного супруга и, предполагается, отравила его, правда это или нет, но вернувшись в дом родной (Эфес) блудный супруг скоропостижно скончался. Затем сторонники Лаодики убили малолетнего сына Береники (Антиоха), затем погибла и бедная девушка Береника, а на престол был возведен сын Лаодики - Селевк II Калинник (246г. до н.э.), соправителем в Сардах стал его брат – Антиох Гиеракс.

Поскольку город находился на границе 3-х областей - Лидии, Карии и Фригии – его поочередно причисляли к каждой из этих областей.

Территория города была разделена на филы: Лаодикис (Λαοδικίς), Аполлонис (Απολλωνίς), Атталис (Ατταλίς) и Иас (Ιάς). Сам город был спланирован по типу «решетки», из пересекающихся под прямым углом главных улиц и переулков.

Важную роль в жизни города играл род Зенонидов, представителем которого был царь Понта Полемон I. Уроженцем города в III веке до н.э. был известный оратор Меандр. В 220 году до н.э. здесь правил Ахей, а после заключения Апамейского мира в 188 году до н.э. город вошел в состав Пергамского царства. В 133 году до н. э., вместе с другими пергамскими владениями, Лаодикия перешла под власть Рима. Незначительная к концу республики, в ранние времена империи Лаодикия вышла в первые города Азии. В это же время город получил от Рима статус свободного города и являлся центром Кивирского (Κίβυρας) судебного округа (conventus), включавшего еще 24 города. В 50 году до н.э. в течение десяти недель в городе наместником Киликии был известный оратор Цицерон (кстати, его фамилия в переводе означает «горошек», что не помешало ему стать известным оратором).

На столь благоприятное развитие города влияло, во-первых, его расположение - Лаодикия располагалась по обе стороны великой дороги, ведшей на восток: дорога входила в город у Эфесских ворот и выходила у Сирийских ворот. Это обеспечило городу активную торговлю, финансовое процветание и превратило его в один из центров банковского дела, Лаодикийский банк считался одним из самых крупных в Риме.

Во-вторых, кругом была плодородная почва и лаодикийцы разводили черных овец тонкорунной породы, которые по мягкости шерсти превосходили даже милетских, и отличались окраской цвета вороньего крыла [см. Страбон. География. М.:»ОЛМА-ПРЕСС Инвест. 2004. Книга ХII, глава VII, 16, c. 379]. Из этой лаодикийской шерсти делали самые дорогие и популярные ткани в империи. Об их ценности и значимости свидетельствует хотя бы тот факт, что в эдикте императора Диоклетиана от 300-го г. н.э. по поводу их стоимости перечисляются различные типы одежды, производимой в Лаодикии. Особой популярностью пользовались туники, сшитые из этой овечьей шерсти, под названием Trimita. По их имени нередко и сам город Лаодикию нередко именовали Trimitaria.

Средства от продажи тканей были так велики, что когда в 60 г. н.э. (времена Тиберия и Нерона) Лаодикия вместе с Иераполем и Колоссами была разрушена землетрясением и Рим предложил деньги на восстановление города, то гордые лаодикийцы отказались от помощи центральных властей и Лаодикея «без нашей помощи, своими средствами сама себя подняла из развалин», город восстановили за счет денег местных богатых граждан [Тацит. К. М:»Издательство Астрель». 2010. Анналы. Книга ХIV, 27, с. 331]. Здесь же Тацит именует Лаодикию одним из славнейших городов Азии!

Город был также одним из центров наук и искусств: здесь жили стоики (представители философской школы) Антиох и Фиода, была герофильская медицинская школа (последователи врача Герофила, уроженца Халкедона, работавшего в Александрии в первой половине III в. до н.э., и прославившегося исследованиями в области анатомии, неврологии, офтальмологии, фармакологии, был первым медиком, указавшим на значение пульса при постановке диагноза). Лаодикия славилась выработкой коллирия - известной целебной мази для глаз.

Как крепость Лаодикия занимала выгодное положение на возвышенности, но у нее было одно очень уязвимое место: вода в нее поступала из источников по подземному водопроводу длиной в десять километров - опасное положение для осажденного города.

До христианства в городе почитали Зевса, Эскулапия, Аполлона и императоров.

Ко времени пришествия христианства в Лаодикии была значительная колония иудеев. Христианство прочно утвердилось в Лаодикии уже в начале своего распространения: апостол Павел говорит о Лаодикийской Церкви как близко связанной с Колосской (послание Павла Колоссянам 4, 15-16). Известно и апокрифическое послание известное как Послание апостола Павла к Лаодикийцам: «Советую тебе купить у Меня… белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей…». Имеется в виду, что Лаодикия, так гордившаяся своей одеждой, на деле оказалась духовно нагой, Христос советует лаодикийцам купить у Него именно белую одежду, которая символизирует чистоту и праведность Христа, в отличии от черных одежд, которыми была богата Лаодикия, и цвет которых в духовном плане символизировал их греховность. Местная Церковь является седьмой из Асийских Церквей перечисленных в начале Откровения Иоанна Богослова (Откровение Иоанна 3, 14-21). Местная архиерейская кафедра известна с первого века; возможно первым епископом здешней общины стал апостол Нимфан. В городе проповедовал христианство ученик апостола Павла Епафрас. В IV веке город был местом ряда церковных Соборов.

Землетрясение 494 года положило конец его процветанию.

В XII веке император Мануил Комнин укрепил город.

В 1255 году город был взят турками, в 1402 году разрушен Тамерланом. Впоследствии город восстановился как Денизли-Ладик, но сместился к юго-западу. На рубеже XIX-XX веков на месте древнего города находился посёлок Эскихисар, близ которого стояли развалины стадиона, трех театров, акведука, саркофагов и др., а Денизли отстоял от него на несколько километров к юго-западу.

Теперь приступим к осмотру города.

Въехать в город можно через остатки Сирийских ворот (на карте № 21), которые были построены в дорическом стиле во времена императора Домициана в 84-85гг.н.э. из нарезных блоков травертина в виде трех арочных проходов, на сегодняшний день разрушены. Фото, к сожалению, нет, поскольку Сирийские ворота и восточные бани мы проскочили на нашем «пикапе».

Осмотр начали с Восточных Византийских ворот (на карте № 30)

В 395-396гг. н.э. по решению императоров Феодосия и Аркадия город был окружен крепостными стенами, для которых использовались части построек римского периода. Восточные Византийские ворота соединялись крепостными стенами с двумя выступающими вперед квадратными башнями. Ворота имели два входа-выхода, один, побольше - использовался для лошадиных упряжек, другой, поуже – для пешеходов. Не знаю, отличались ли они красотой, по останкам этого не скажешь.

С правой стороны от Византийских ворот находится Восточный Византийский Нимфей (то бишь источник воды) (на карте № 31),

который был построен в начале V в н.э. и соединялся с северной башней Восточных Византийских ворот, имел прямоугольную форму. Обеспечивал водой население, живущее за пределами крепостных стен.

Перед Вами Сирийская улица (на карте № 11),

которая начинается от Сирийских ворот и идет до центра города (примерно 900 метров). По центру улицы проложена канализационная система. По краям улицы были построены одно- и двухступенчатые портики, а затем ряд магазинов.

С Северной стороны Сирийской улицы расположен дом «А» (на карте № 38).

Это целый комплекс, в который входил внутренний двор с перистилем, источником воды, бассейном, печью,

и связанные между собой помещения: три дома и 4 торговые лавки.

Дома в III и IV в. н.э. использовались для жилья, на это указывают фрески на стенах, затем в V-VI в. н.э. помещения (а их 38 + 2 коридора) переоборудовали в производственное предприятие, на что указывает кирпичный пол, резервуар для нечистот, пифос, гири, весы, монеты и другие торговые принадлежности. Перед входом в торговые лавки имелись веранды для отдыха и посиделок, затем – колодцы для охлаждения вина, а следом – склады.

За домом "А" находился Центр уличного водораспределения, на карте 39, который использовался после землетрясения 494 г.н.э., когда город был уменьшен. Построили его из вторичных архитектурных блоков, размер 2,1 х 2,4 м. Посередине имелась труба из обожженной глины, небольшой бассейн и выходящая из него система труб с тройной фильтрацией, что указывает на наличие водопроводной системы.

Пройдя дальше по Сирийской улице, Вы можете повернуть на Восточную улицу (на карте № 56, на фото справа от дворика храма) к храму «А», пройдя по Восточной улице дальше, можно попасть в Лаодикийскую церковь.

Храм «А» (на карте 12)

Храм был построен во II в . н.э. во времена правления Антонинов, а в период правления Домициана (284 – 305 гг. н.э.) претерпел большой ремонт.

Дворик храма 58 х 42,33 м) окружен со всех сторон портиками (54 колонны).

Храм выполнен в виде простиля в корифнском стиле, то есть в виде прямоугольника с рядом колонн по фасаду, в данном случае фасад украшают 4 витые колонны с богато украшенной капителью.

Особенностью храма является то, что за фасадной частью располагается два этажа, на арки нижней части опирается верхняя часть. Святилище было построено из блоков травертина и облицовано мрамором. Сейчас нижнюю и верхнюю часть разделяет стеклянный пол, в нижней части расположили отреставрированные колонны.

Кстати, на нижнем медальоне колонны изображена Лаодика I.

Когда ходишь по стеклянному полу и рассматриваешь древние колонны, возникает ощущение, что ты заглянул в прошлое.

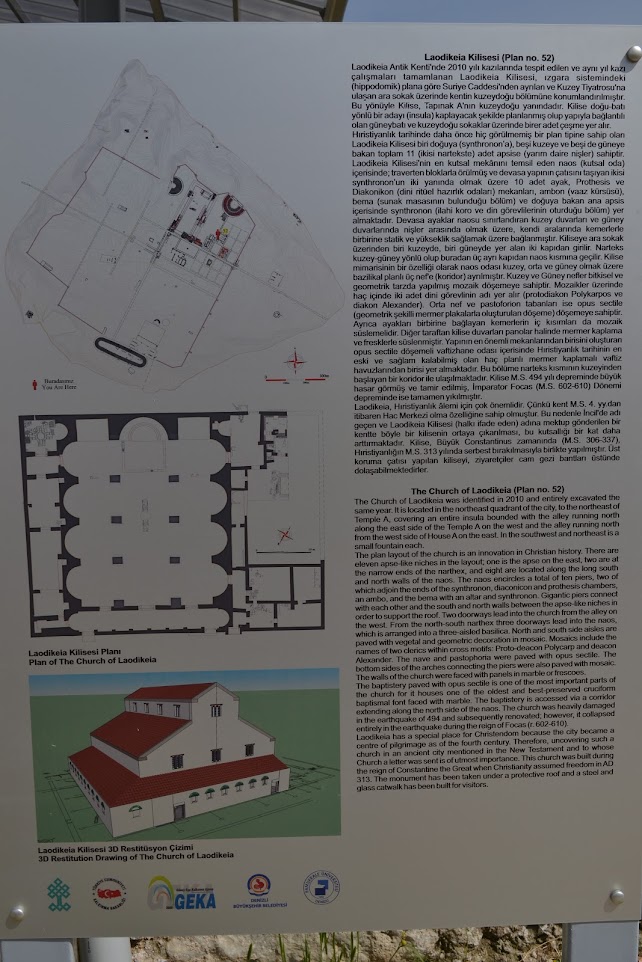

Справа от храма располагается Лаодикийская церковь Святого Креста (на карте № 52),

Была возведена в период правления императора Константина Великого (306 – 337 гг.н.э.) после свободного распространения христианства.

Лаодикийская церковь относится к семи церквям раннего христианства – т.н. семь церквей Апокалипсиса.

Планировка Лаодикийской церкви, впервые в истории Христианства, имела 11 апсид (ниши в форме полукруга), одна из которых – синфронон – была обращена на восток, 5 – на север и 5 на юг. Внутри центральной части строения (наос), где происходили обряды, было установлено:

- 10 оснований (2 рядом с синфрононом) из блоков травертина, несущих крышу церкви,

-протеза и дьяконник (комнаты, где готовились к религиозным ритуалам),

-амвон (сооружение, предназначенное для зачитывания религиозных текстов),

- бема (возвышенное место для духовенства)

В направленной на восток апсиде имелось возвышение для церковного хора и служителей.

Вход в церковь осуществлялся через северные и южные врата. Нартекс (передняя проходная часть храма) расположен в направлении север-юг, из него через 3 двери можно было пройти в наос, где проходили обряды. Сам наос разделен на три вытянутых помещения (нефа), направленных на север, в середину и на юг.

Северный и южный нефы были украшены мозаикой с растительными и геометрическими мотивами. Средний неф был оформлен пластиночной мозаикой из мрамора (разные по форме и размеру пластинки). С противоположной стороны стены церкви были украшены фресками в виде панно.

В комнате для обряда Крещения находится купель, имеющая форму креста.

После землетрясения 494г.н.э. церковь пострадала, но была реставрирована, а после землетрясения 602-610гг. н.э. – была полностью разрушена.

В настоящее время Лаодикийская церковь реставрируется, все помещение накрыто навесом, вход закрыт, но в щелочку подглядеть можно.

После храма «А» на Сирийской улице расположен Нимфей Септима Севера (на карте № 32).

Септимий Север – римский император в 193-211 гг., выходец из Африки - великий строитель империи, который благоволил армии и провинциям, украсил Рим разными великолепными постройками. Очевидно, в честь его визита в город и был построен этот источник.

Нимфей (источник воды) представляет собой прямоугольный бассейн (41,6 х 14,3 м.), с трех сторон окруженный двухэтажными строениями, первый этаж которых был украшен композициями, а второй выполнен в коринфском стиле (то есть, украшен колоннами).

Фасад, парапеты на двухступенчатом подиуме с южной стороны, профилированный венец и основание были сделаны из мрамора.

Главный бассейн источника имел с длинной стороны три крана, с коротких сторон – по одному крану, встроенному в ниши. С восточной и западной сторон, выходящих на улицы, были установлены по одной статуе льва

Сразу за Нимфеем Септима Севера в глубине от Сирийской улицы расположен Зеленый клуб (на карте он не обозначен),

который датируется ранневизантийским периодом и состоит из трех сообщающихся между собой помещений: двора с перистилем прямоугольной формы, из которого ведет дверной проем в помещение, расположенное параллельно Сирийской улице, а из него – в помещение, расположенное перпендикулярно улице, еще не полностью открытое.

Вход во двор осуществляется с аллеи, которая ведет от Сирийской улицы с западной части Нимфея. На перемычке входа имеется греческая надпись VI в., согласно которой здание было Зеленым клубом (клубный дом) для наездников на колесницах.

В прямоугольном дворе с перистилем расположен неглубокий бассейн 5,3 х 3 м., окруженный с севера тремя колоннами и с юга тремя более высокими колоннами. В южной части двора изначально находилась лестница, ведущая наверх, в западной части – платформа с фонтаном времен поздней античности 1,29 х 1,36 м. Три монолитные панели из травертина с балясинами расположены по углам бассейна. Надписи, украшающие бассейн, восхваляют Аметора, сына Патриция. Фонтан гармонирует с Нимфеем Септима Севера.

Этот клуб наездников на колесницах был отремонтирован в период правления Домициана (284-305гг.) и использовался до землетрясения 494г.

1-й и 2-й пропилоны (на карте № 27) – это парадные проходы, которые ведут от Сирийской улицы, в сторону Южной агоры.

В настоящее время на этом месте сложены части мраморных элементов, возможно, впоследствии восстановят и их.

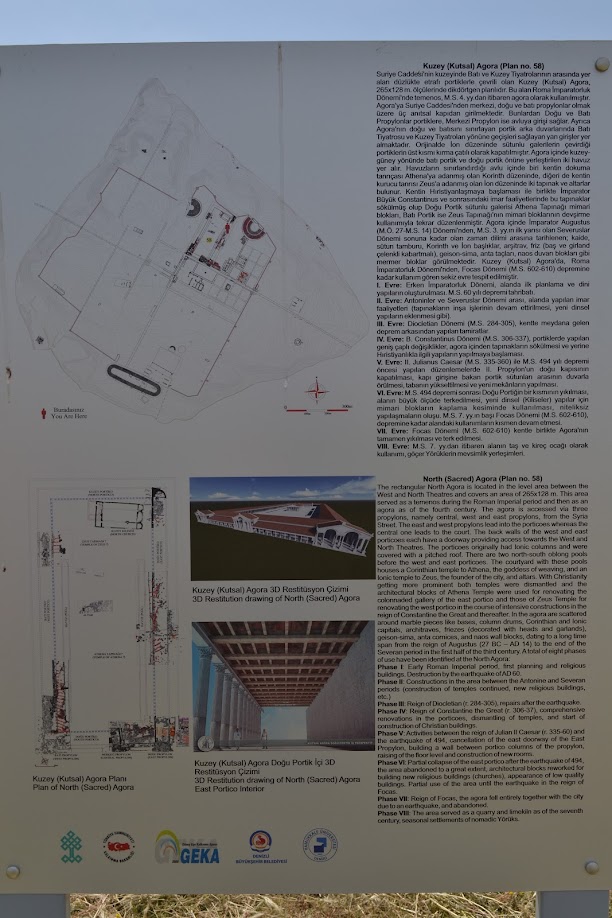

За храмом «А» и Нимфеем Септима Севера располагается Северная (священная) агора (на плане 58)

Прямоугольная Северная агора была расположена на уровне между Западным и Северным театрами и охватывала площадь 265 х 128 м. Эта площадь служила как святилище во времена Римской империи и как агора с IVв.

Выглядела примерно так

Доступ в агору был через три пропилона (входа): центральный, западный и восточный от Сирийской улицы. Западный и восточный пропилоны вели в галереи (портики), а центральный – во двор. В конце Западной и Восточной галерей имелись проходы, которые вели к Западному и Северному театрам. Первоначально портик с колоннами сверху были накрыты изогнутой крышей.

С севера на юг располагались два продолговатых бассейна, которые доходили до Западной и Восточной Галерей.

Во дворе располагались храм Афины, покровительницы ткачества с алтарем и храм Зевса, покровителя города с алтарем.

С развитием христианства оба храма были демонтированы, блоки храма Афины использовались для обновления колоннады Восточного портика, блоки храма Зевса – для обновления Западного портика и новых построек в царствование Константина Великого и позднее.

При раскопках в агоре повсюду были разбросаны куски мрамора, оснований колонн, христианские и аттика-ионические капители, архитравы, фризы (декоры с изображением лиц и гирлянд), карнизы, блоки стен центрального помещения, датируемые длительным промежутком времени от начала царствования императора Августа (27г. до н.э. и 14г. н.э.) и конца царствования Севера в первой половине III в.

В общей сложности выделяют 8 фаз использования Северной агоры:

I фаза. Период ранней римской империи, первая планировка и строительство религиозных зданий, уничтожены землетрясением 60г. н.э.

II фаза. Построена в период между царствованием Антонинов и Септимия Севера (восстановлены прежние храмы и строятся новые).

III фаза. Царствование Диоклетиана (284-305гг.) - восстановлена после землетрясения.

IV фаза. Царствование Константина Великого (306-337гг.), обширное обновление портиков, демонтаж храмов и начало строительства христианских храмов

V фаза. Приходится на период между царствованием Юлиана II Цезаря (335-363гг) и землетрясением 494г. Упразднение восточных дверей Восточного пропилона, строительство стен между колоннами портика, повышение уровня пола и строительство новых комнат.

VI фаза. Частичное обрушение восточного портика после землетрясения 494г. В значительной степени площади оказались заброшены, архитектурные блоки используются вновь для строительства новых религиозных христианских зданий, внешний вид которых низкого качества, частичное использование площадей, имевшихся до землетрясения, которое было в царствование Фоки.

VII фаза. Царствование византийского императора Фоки, агора полностью пришла в упадок вместе с городом после землетрясения и заброшена.

VIII фаза. Площадь используется как карьер и печь для обжига извести, в VII в. как сезонное поселение кочевников.

В конце Восточной улицы, которая идет от Сирийской улицы на север вдоль восточного края Храма «А», расположен Дом с церковью и перистилем (на карте № 57).

Комплекс примыкает к южной стене Северного театра, но не полностью соответствует линии театра, а только частично занимает площадь около театра.

Результаты археологических исследований показали, что жители восточной части Восточной улицы «молились» в своей «специальной» церкви, в ней имеется центральное помещение (наос) размером 7 х 9 м., южнее располагались связанные с ним эндонартекс (8 х 3,5м) и экзонартекс (8,5 х 4 м.) (внутренний и внешние нартексы – притворы к центральному помещению, для тех, кто не имел право входить в помещение для молящихся). На запад от этих помещений, то есть в восточном крыле дома располагался внутренний дворик с перистилем (16 х 7 м.) с 18 колоннами, окруженный с северной, западной и южной стороны сообщающимися друг с другом комнатами.

Северный театр (на карте 8)

построили во II в. на возвышенности долины реки Лик, театр был встроен в подножие возвышенности и направлен на северо-восток, сейчас его ступени и сиденья немного сместились. В нижней кавеа (места для зрителей) насчитывается 23, а в верхней – 26 рядов сидений. Верхняя и нижняя часть разделены проходом (диазома) шириной 2,3 м., сцена театра диаметром 112м. изогнута в виде дуги, имелась просторная орхестра (места для музыкантов). На некоторых сиденьях были написаны имена знатных семей и различных городских ассоциаций. Театр был рассчитан на 12 000 зрителей, в различное время ремонтировался, использовался до VII в. н.э., а позже был переделан в каменный карьер.

Такие сооружения лучше осматривать не позднее середины апреля, потому что к концу апреля все зарастает травой, во-первых, плохо виден рельеф местности, а, во-вторых, там водятся змеи.

Дальше по ходу движения от Северного театра к Западному, находится Северная церковь (на карте 15),

которая, предполагается, была построена после землетрясения 494г. н.э. из блоков травертина. Расположена церковь с востока на запад, имеет три нефа (вытянутое помещение) и апсиды (ниши в форме полукруга). Использовалась между V и VII веками. Сейчас от церкви мало что осталось.

Это остатки храма, обозначенного на карте № 42.

Западный театр (на карте 9)

был встроен в рельеф местности на естественный фундамент, имел сцену на высоте 6-7 метров. Семью лестничными проходами театр был разделен на 9 секторов. В нижней, мраморной, кавеа (места для зрителей) имелось 23 ряда сидений, в верхней для граждан попроще, выполненной из травертина – 19 рядов. Построенный в эллинистический период театр был рассчитан на 8 000 зрителей, периодически ремонтировался, использовался до VII в. н.э.

Строение у Западного театра (на карте № 41) в траве обнаружено не было, так какая-то кучка камней.

Теперь плавно возвращаемся к перекрестку Сирийской улицы и Стадионной улицы.

Нимфей Каракалла (на карте 10),

источник воды, располагается на перекрестке Сирийской улицы и ведущей на юг Стадионной улицы. Поскольку располагается на углу, имеет два фасада. Нимфей был возведен к визиту в город императора Каракалла в 215 г. н.э. и посвящен ему.

Стадионная улица (на карте 54),

как Вы догадались из названия, вела к стадиону. По двум сторонам ее были обнаружены портики, часть из которых была облицована мраморной пластиночной мозаикой. За портиками располагались ряды торговых лавок.

Улица была перестроена в период правления императора Домициана (81-96 г.н.э.) при проконсуле Секст Юлии Фронтине в 84 -85 гг.н.э.

Улицей пользовались с конца II в. н.э. с периодическими переделками до самых поздних дней, когда город был покинут. При этом та часть улицы, которая вела от Сирийской улицы к Западному театру, действовала до V-VI в.н.э.

Дальше по Стадионной улице с правой стороны расположена Церковь, имеющая форму креста, (на карте 18), но в кадр, к сожалению, попала только улица перед ней.

Эфесский портик (на карте 46).

Эфесская улица шла с востока на запад. По северной и южной окраинам имелись бассейны, за ними портики с арочными перекрытиями и дальше - входы в различные помещения и торговые лавки. Портик Эфесской улицы с севера на юг пересекал Стадионную улицу, а с востока на запад тянулся до Эфесской улицы, имел ширину 30,6 м. Основание его выложено мрамором. К портику подходили, спускаясь по трем ступеням от Стадионной улицы, через трехарочный вход.

Предполагается, что в портике Эфесской улицы имелись также помещения для фестивалей, торжеств и обслуживания протокола в специальные дни. Эта территория ограничена с запада воротами с подходящими к ним ступенями и с востока - Стадионной улицей. Таким образом, территория портика была закрыта для транспорта и рассчитана только на пешеходов (античный Арбат). Портиком непрерывно пользовались с позднего эллинистического периода, раннего императорского периода второй половины VI в. н.э. до начала VII в. н.э.

Южный Нимфей (источник воды), вернее его останки, на карте 47

Если пройти дальше по улице, то, может быть, Вы доберетесь до стадиона, на карте 4, лично мы до него не дошли.

Стадион располагался в южной части города по линии с северо-запада на юго-восток и имел 285 метров в длину и 70 метров в ширину. В таком виде стадион, рассчитанный на 20-25 тысяч зрителей, был встроен в совершенно природную основу с двойным сфендоном (полукругом). Стадион был построен в 79 г.н.э. и посвящен императору Титу (79-81 гг.н.э.).

Если хотите посмотреть монументальный, действительно сохранившийся стадион, съездите в Афродисиас, впечатляет.

В конце Стадионной улицы идут работы, что, конкретно восстанавливают, пока не обозначено,

Не нашли мы, кстати, и другие строения, ранее расположенные рядом со стадионом.

1-й терминал распределения воды (на карте 3), резервуар Castellum aquae, расположен на юге Лаодикии, к востоку от стадиона и комплекса бани, на высоте 278 метров над уровнем моря. Высота терминала была около 7 метров. Вода подавалась в резервуар по двойной системе труб из травертина, а набиралась из источника, который ныне именуют Башпынар в Денизли и с юга - у западных склонов гор района Эскихисар.

Комплекс Южной бани и гимнасий (на карте 2), был построен из нарезнных блоков травертина и из всех сооружений в Лаодикии сохранился в наиболее лучшем состоянии, жалко, что мы его не заметили. Южные термы и гимнасий занимали площадь 133 х75 м. и отражали план типа "двойной линейной бани", свойственной данному региону и отличающий его от других. Отличительной особенностью было и наличие места для мытья спортсменов, соревнующихся или занимающихся спортом на стадионе, построенное в 135 г.н.э.

Южная агора (на карте 34), прямоугольная, 135 х 90 м., была расположена между булевтерием и Южной термой. Украшения архитектурных блоков агоры носят признаки и особенности стиля II в.н.э. Предполагается, что вместе с булевтерием и Южной термой, торговая площадь была построена в 135 г.н.э., в честь посещения города императором Адрианом.

Возвращаемся обратно по Стадионной улице, осматривая строения, расположенные на другой стороне улицы.

В поле виднеется строение, идентифицированное нами как Византийская постройка круглой формы (ротонда), на карте 13

Апсидиальный фонтан

Фонтан с полукруглым семиугольным бассейном примыкал к северо-восточной стене Нимфея «В» и северной стене хранилища воды, ширина 2 м., высота сохранившейся части 2,4 м. Бассейн высотой 0,98м. был построен из квадратных и прямоугольных травертиновых блоков, огражден прямоугольным парапетом с низким декоративным окружением с балясинами. Каркас парапета составляли прямоугольные панели с двумя концентрическими кругами, заканчивающимися с обеих сторон цветочными мотивами и латинскими крестами в круге. Пол и стенки бассейна были облицованы мрамором, были водонепроницаемы, имелось отверстие для слива воды диаметром 5 см.

Этот фонтан, вероятно, служил в период, когда Нимфей «В» был разрушен при землетрясении 494г.н.э. и использовался до начала VIIв.н.э.

Под номером 55 на карте обозначен комплекс, состоящий из грандиозного водохранилища размером 4,7 х 7,1 м., нимфея "В" и латрин, то бишь общественного туалета. Вода, первоначально текущая из 2-го терминала распределения воды (на карте 26) почти до хранилища по блокам из травертина, в более поздние времена стала поступать уже по трубам из обожженной глины. Вода, собранная в хранилище, сначала питала с западной стороны Нимфей "В", а после обеспечивала необходимости латрины.

Нимфей "В", 6,3 х 18 метров, прямоугольной формы находился на восточной стороне Стадионной улицы, обеспечивал водой все окружающие торговые лавки и другие здания, источник был спланирован в один этаж. Передняя часть была украшена выпуклыми парапетами, а трубы для большей прочности к напору воды были сделаны из травертина. Нимфей, построенный в I в. н.э., подвергался неоднократным изменениям и использовался до VII в.н.э.

Латрина (общественный туалет) была построена в III в.н.э. была рассчитана примерно на 80 человек. Туалет спланирован в виде буквы "L", на входе снабжен передней комнатой прямоугольной формы 2,9 х 8,8 м., соединяющейся со Стадионной улицей. В южной части латрины, площадью 10,4 х 17 м., имеется бассейн размером 4,4 х 4,6 м. Открытый бассейн по краям был накрыт выпуклой покатой кровлей.

Посещение античного общественного туалета является обязательной частью культурной программы

2-й терминал распределения воды (на карте 26) находился в 430 метрах к северу от 1-го в сторону Сирийской улицы, на высоте 291метров над уровнем моря. Поскольку этот терминал расположен ближе к городским постройкам, это более объемный комплекс, обеспечивал водой наибольшую часть города. Блокаж на северо-западной стороне терминала, состоящий из известковой смеси и речного камня, относится к позднему античному периоду. Те остатки терминала, что имеются сейчас, относятся к позднеантичному римскому периоду.

От Нимфея "В" пошли, а вернее уже поползли, осматривать Центральные бани (на карте 5).

Это было крытое сооружение 89,6 х 57,6 метров, построенное вдоль Центральной агоры. К кальдарию (помещение с горячей водой), тепидарию (помещение с теплой водой), фригидарию (помещение с холодной водой) и аподитерию (помещение для переодевания) были пристроены: бассейн с апсисами, еще один аподитерий и фригидарий. На западной стороне (от агоры) имелся трехарочный вход.

Во время землетрясения 494г.н.э. это сооружение римского периода было разрушено. С тех пор и до VII в.н.э. баня по назначению не использовалась.

Великолепное строение Центральной агоры (на карте 28) имеет прямоугольную планировку (60х112м.), с трех сторон была окружена двухярусными портиками. Задняя часть южного портика - это стена Центральной термы,

с северной стороны агора выходит на Сирийскую улицу, за западными и восточными портиками располагались входы в торговые лавки. Навесы сборных крыш портиков с востока и запада опирались на стены лавок. Основание портиков снизу римское, а вверху, ранневизантийское.

Это колонна, расположенная в центре агоры

Дальше по Сирийской улице располагалась Центральная церковь, на карте 53, которая была обнаружена с помощью почвенного радара. Храм был расположен с севера на юг, прямоугольной формы 17 х 20,1 м, внутри имел план базилики с тремя нефами, западная часть была ограничена нартексом и имела источник воды.

Церковь была построена в римский период. На месте входа в Северный неф был оборудован округлый синфронон (возвышенное место в апсиде), по двум сторонам от апсиды были помещения пастофории (протеза и дьяконник - комнаты, где готовятся к ритуалам). С южной стороны церкви располагалась кухня.

Полы синфронона и пастофории были покрыты пластиночной мозаикой, стены оформляли фресками, а по нижней части облицовывали мрамором. После VII в.н.э. сохранилась очень небольшая часть фресок из пластиночной мозаики, которые были сняты и перевезены.

Кроме Сирийских ворот в самом начале мы проехали мимо Восточной бани (на карте 7), которая располагалась в северной части Сирийской улицы на возвышении. Датированная II в.н.э. римским периодом, терма была построена из нарезных блоков травертина по арочно-купольной системе, по типу Центральной бани. Включала в себя комнату для раздевания (аподитерий), зал для холодных омовений (фригидарий), зал теплого воздуха (тепидарий) и горячий зал (кальдарий).

До Эфесский ворот (на карте 19), впрочем, как и до многого другого, что расположено в этой части города, мы не добрались. Ворота были возведены в период правления Домициана, в 84-85гг.н.э. в римский период. Это были самые прочные из четырех входных ворот, построенных в Лаодикии в тот период. По типу они схожи с воротами Фронтиния в Иераполе, которые выглядят вот так:

Если Вы хотите подробно осмотреть все строения города, а это того стоит, то нужно выделять на это целый день, и запланировать посещение на более прохладное время либо на середину апреля либо на октябрь, когда не так жарко и земля не заросла травой. Мы же так нагрелись на солнышке, что не смогли осмотреть ВСЕ - ВСЕ, но и увиденное очень нас впечатлило.

Уставшие, но довольные мы отправились обратно в Памуккале отдыхать и набираться сил для осмотра Иераполиса, но об этом в следующем рассказе, а пока до свидания.

|

Автор

Автор

Краткий путеводитель по Лаодикии

Краткий путеводитель по Лаодикии